luglio-agosto 2024

Grazie a Micol De Pas per avere scritto anche di noi nel suo articolo apparso sul numero 55 del luglio-agosto 2024 di The Good Life, pp 140-141.

"Figli dell'aria" con illustrazioni di Cristina Jacamar è un piccolo gioiello realizzato dall’editore Fiorina di Varzi.

M. GRAZIA PICCALUGA

Articolo Provincia Pavese 30/06/2024 pag. 25

Il loro volo è come una danza, sfiorano i torrioni del castello Visconteo, sfrecciano in formazione intorno alle torri di piazza Leonardo da Vinci. Ancora per pochi giorni, poi i rondoni lasceranno Pavia per migrare verso l'Africa sub-sahariana. A questa specie – nota per non posarsi (quasi) mai – è dedicato un libro illustrato: Figli dell’aria. Rondoni a Campiglia Marittima. Lo pubblica Fiorina Edizioni, editore di Varzi. È un libro a leporello, un piccolo gioiello di artigianato, con trentadue pagine a fisarmonica incollate a mano e un elegante astuccio in cartoncino avana.

Le autrici sono Eugenia Parisi (testo) e Cristina Iacamar (illustrazioni). Il libro si apre e si chiude con la poesia per la prima volta tradotta in italiano O andorinhão-negro di Luís Quintais, tra i poeti più noti nella poesia portoghese contemporanea.

«Nel libro racconto la vita dei rondoni, descritti dagli studiosi come gli uccelli che non si posano mai – dice Eugenia Parisi – con i loro volteggi e le loro ipnotiche vocalizzazioni, costellano i nostri cieli estivi in un instancabile ciclo migratorio verso l’Africa per cui, fra il primo e l’ultimo volo della loro vita, arrivano a compiere svariate volte la distanza che c’è fra Terra e Luna».

Insegnante di scuola materna, e per passione ceramista, Eugenia Parisi ha iniziato a dedicarsi alla tutela dei rondoni nel 2017 dando vita al progetto Rondoni campigliesi - Swifts of Campiglia che si è poi formalizzato nell'omonima associazione. Si divide tra la casa di Pavia e quella di Campiglia dove ogni estate si raduna una delle maggiori colonie di rondoni presenti nella penisola.

Ad accendere la scintilla è stato un incontro casuale.

« Nel 2016 ero a Londra e ho partecipato a una giornata di birdwatching — racconta — . Una persona mi ha dato un volantino che parlava dei rondoni e mi sono accorta che si trattava degli stessi uccelli che vedevo ogni estate a Campiglia Marittina. Eppure di loro non sapevo nulla »

Un segno del destino. La curiosità si è trasformata in passione. Eugenia Parisi ha coinvolto alcuni amici, associazioni e l'amministrazione comunale di Campiglia in un progetto per la tutela dei rondoni.

Tanto che da sette anni, a giugno, nel borgo toscano in cui trascorre le vacanze si svolge il Festival dei rondoni, con mostre, conferenze, eventi. Nel 2022 è stata formalizzata anche un'associazione.

Ceramiche Poesie Disegni « Ho realizzato piastrelle di ceramica a forma d'uccello che a Campiglia sono state messe sui muri delle case, nei negozi, tracciando nel paese un percorso che racconta la loro storia, le loro abitudini » racconta l'autrice.

A illustrare il leporello, con immagini poetiche e raffinate, è Cristina Masnata, medico che, quando dipinge, preferisce usare il nome de plume di Cristina Jacamar. Vive a Pavia e nel tempo libero si dedica alla sua passione, alimentata con anni di studio: scrive poesie e illustra storie (i suoi lavori si possono vedere su www.studiojacamar.com

Quella dei rondoni è una battaglia per la sopravvivenza. E le amministrazioni comunali possono fare molto. Ad esempio imponendo vincoli nei regolamenti edilizi per evitare che, con le ristrutturazioni degli edifici, si chiudanole buche pontaie, unico luogo in cui i rondoni si fermano giusto il tempo di nidificare. Torri, castelli, vecchi edifici di campagna sono i loro habitat ideali.

Una scheda di carta lunga Più di tre metri.

Il libro leporello "Figli dell'aria. Rondoni a Campiglia Marittima", se dispiegato dalla sua forma a fisarmonica, si allunga fino a tre metri e 20 centimetri.

Fiorina Edizioni, piccola casa editrice di Varzi fondata da Giovanni Fassio, si dedica soprattutto alla realizzazione di libri di formato leporello (anche pop up per l'infanzia), e taccuini da disegno.

Eugenia Parisi: (Milano 1963), ha vissuto a Pavia, New York, Londra. Come gli esemplari di cui ci racconta, ha trovato in Campiglia Marittima il luogo di elezione per tornare. Insegnante, e per passione ceramista, ha iniziato a dedicarsi a questa causa nel 2017.

Cristina Masnata, in arte Cristina Jacamar vive a Pavia, scrive e illustra storie. Ha pubblicato alcune poesie nella Enciclopedia di Poesia Contemporanea, Fondazione Mario Luzi Editore, Roma, 2015, 2016, e nella collana Ispirazioni, Pagine Editore, Roma, 2018. È risultata tra i primi classificati al Premio Letterario Città di Castello, Edizione 2017, con il manoscritto II dono.

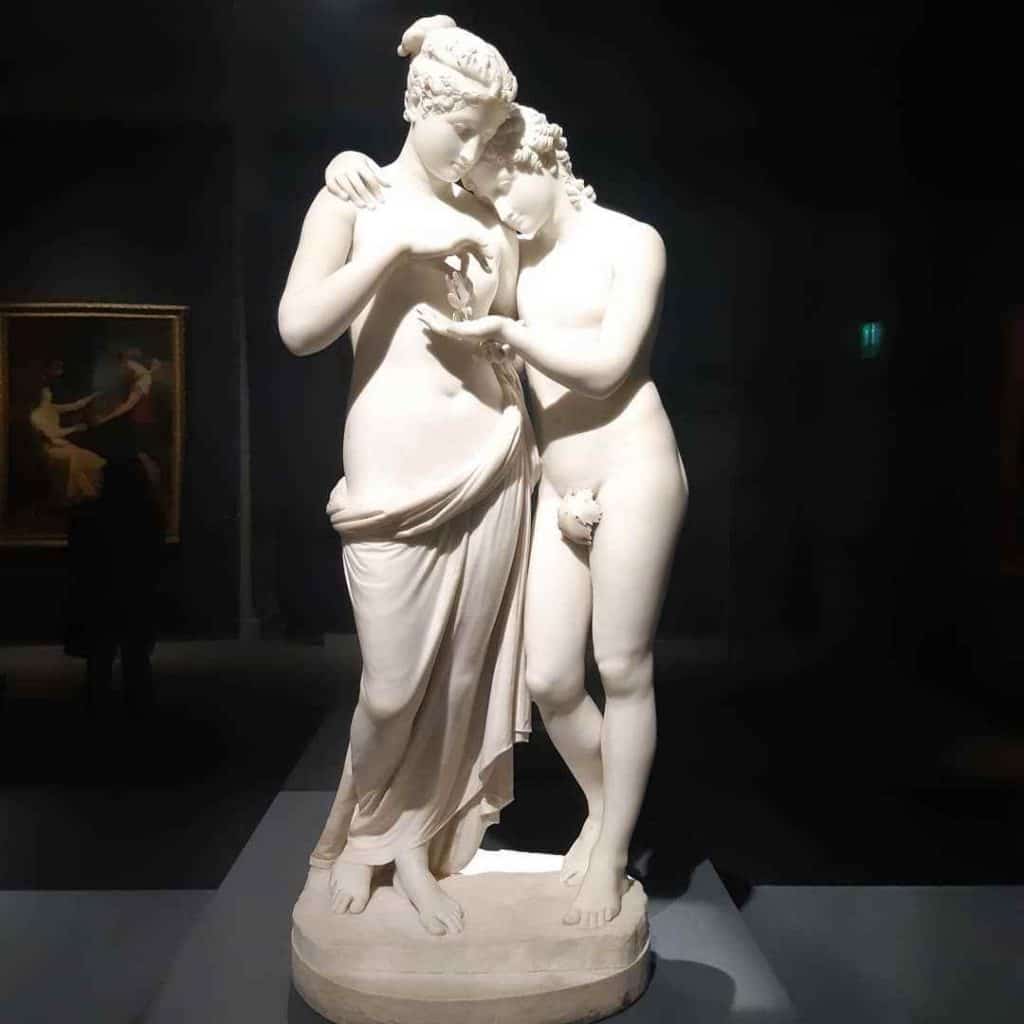

Psiche Uomo e farfalla, casa editrice Fiorina edizioni (2011), di Alberto Zilli (entomologo) con tavole di ignoto artista del XVIII secolo rielaborate a stampa da Giovanni Fassio è una descrizione poetica del mondo dei lepidotteri, ovvero delle farfalle. La loro bellezza e leggiadria hanno ispirato una ricca simbologia della metamorfosi in arte e letteratura, non per niente la parola Psiche per i greci indicava anima e farfalla allo stesso tempo. Nella meravigliosa opera scultorea Amore e Psiche Stanti così Canova raffigura l’incontro tra divino e umano: Psiche tiene nel palmo della mano una farfalla che rappresenta l’immortalità dell’anima, mentre Amore le poggia la guancia sulla spalla.

«Le ali delle farfalle sono pagine da leggere e sfogliare» oltre a congegni «per sconfiggere la gravità» e rivelare la densità della vita di cui gli animali sono eccezionali testimoni, non meno dell’altro animale chiamato uomo.

Quando ho visto questo libro, in una libreria indipendente in centro a Milano, l’ho preso senza neanche sfogliarlo attratta da titolo e copertina: ho avuto la sensazione di maneggiare qualcosa di bello, prezioso. Ho scoperto così dell’esistenza di una casa editrice che fa arte, perseguendo l’idea di un laboratorio artigianale, nulla di più lontano dall’editoria industriale. Sul sito impossibile non essere attratti da tutte le proposte, dai “leporelli” alla bella selezione di poesia. La mente del progetto è proprio un artista, Giovanni Fassio, appunto. Diamo valore alla bellezza, soprattutto di questi tempi.

di Alessandra Pacelli

La vis sarcastica Guido Caserza la sprigiona sin dal titolo Fukushima DaiIchi Nuclear Fish (Fiorina edizioni, euro 28); le sue colte frequentazioni le denuncia nel sottotitolo quando parla di «madrigali haiku»; la sfrenata fantasia la concretizza nella collaborazione con Giovanni Fassio che accompagna le poesie con disegni di «pesci al plutonio» bizzarri e bellissimi, apparizioni di altre galassie marine che innestano nelle mostruose creature abissali contaminazioni antropomorfe, ironie di battiti di ciglia, sorrisi dentati ora famelici ora seduttivi.

La veste grafica è raffinatissima: si tratta di un libro d'arte firmato a mano dall'editore, un leporello che si dispiega in più di quattro metri di lunghezza, come se la narrazione del disastro della centrale atomica giapponese, benché mitigata dalla forma lirica, avesse bisogno di una visualizzazione senza l'interruzione della pagina classica, scorrendo inve ce libera secondo un impulso onirico.

E Caserza registra le alchimie distruttive/radioattive che riplasmano la vita in allucinate fascinazioni di pesci che qui diventano topoi contemporanei, icone di disagio, allegorie di un barocco quotidiano che tutto degrada. «Metà fanciulla ed il resto serpente/ l'androgino Echidna/ sotto il sabbione di ogni guizzo stanco/ passa vespro e squille: morte l'ha chiuso/ e l'uomo che lo vede/ per terribile somiglianza muore».

Anche l'eros viene rimodulato in sorprese allucinatorie, mentre prendono vita forme e incubi che oscillano tra fiaba e tragedia, magheggio e chimica feroce, esplodendo (questo sì, per davvero) in atomica bomba che nulla più ha di simbolico: «Degenerando da forma a sostanza/ per terribile ordigno/ in poca vita scema/ quel Loch Ness da 2 soldi». E in una nota Marco Berissio, cogliendone tutta la carica di inquietudine, parla di «mutazioni ittiche che trasformano il familiare in perturbante».

Cari amici, vi aspettiamo sabato 13 marzo 2021 dalle 15.00 alle 20.00 alla presentazione del Leporello Fiorina Edizioni 2020 Il Cappuccetto Rosso di Charles Perrault portato in rima da Emma Mahul Dejean liberamente tradotto e illustrato da Carla Iacono

Cappuccetto Rosso, pur avendo uno stile narrativo destinato all’infanzia, rivela, forse più di altre fiabe, la propria funzione “iniziatica”, propedeutica ad affrontare e superare le prove della vita. Ricca di significati antropologici e psicologici, è conosciuta in due versioni; quella più antica è Le Petit Chaperon Rouge, apparsa nella raccolta di fiabe I racconti di mamma oca di Charles Perrault nel 1697 e, rispetto alla successiva versione dei fratelli Grimm, non contiene un lieto fine. La fiaba di Perrault termina con l’esplicitazione della morale che, in modo molto diretto, esorta le giovani donne a diffidare degli sconosciuti. Come scrisse lo psicoanalista Bruno Bettelheim ne Il mondo incantato, “Cappuccetto Rosso perse l’innocenza dell’infanzia quando incontrò i pericoli in agguato dentro se stessa nel mondo”

La versione in francese, da cui Carla ha tratto la sua trasposizione in rima libera, si ispira al Chaperon Rouge di Perrault; è stata scritta da Emma Mahul Dejean (Parigi, 1815 - Livorno, 1879) nobildonna francese, poetessa, prolifica autrice e traduttrice che visse molti anni in Italia. Quando è iniziato il confinamento forzato causato dall’epidemia di Covid aveva già tradotto ed adattato in rima il testo dal francese ed appena iniziato ad abbozzare le tavole delle illustrazioni; continuare il progetto è stato per lei una vera e propria ancora di salvezza per affrontare con determinazione il distacco sociale e ritrovare energia ed entusiasmo nel processo creativo.

Ne è nato un lavoro ibrido che include le illustrazioni realizzate con la tecnica del collage e una serie di fotografie che declinano in modo surreale le atmosfere gotiche della fiaba, riportando in primo piano il significato archetipico della narrazione e suggerendo un finale “alternativo” a sorpresa: la nascita di una “bambina lupo” che supera così la tragica vicenda narrata, diventando ancora una volta metafora del rito di passaggio dall’infanzia all’adolescenza. Ed oggi diventa anche metafora dell’affrontare questo drammatico e surreale momento, costruendo un nuovo equilibrio per la convivenza e la sopravvivenza.

Vi aspettiamo naturalmente in modalità protetta e con accesso contingentato.

Link Utili:

Sito web: visionquest.it

Carla Iacono: carlaiacono.it

Facebook: VIsionQuesT 4rosso

Instagram: VIsionQuest 4rosso

Email: info@visionquest.it

Recensione di Giorgio Galli

Un libro che è una favola, e anche una poesia. Una favolesìa, lo definisce l’autrice. Va letto ad alta voce, o come se lo si leggesse ad alta voce. Non c’è punteggiatura, perché la lettura ad alta voce ha il compito di creare la propria punteggiatura. Come certi libri di Cortázar, richiede una collaborazione attiva da parte del lettore, che è chiamato a prestare allo snodarsi delle parole il suo fraseggio, il suo respiro, il suo timbro di voce. Anche a dargli un senso narrativo e una simbologia propri. Sono molte le narrazioni e le poetizzazioni possibili de La fanciulla tartaruga (Fiorina Edizioni, 2018).

Maria Grazia Insinga vi dispensa il racconto autobiografico di una vita spesa fra Italia e Inghilterra, una storia d’amore, un romanzo di formazione dove la crescita personale non è disgiunta dalla mediazione concettualizzante e formatrice della parola; un inno d’amore al linguaggio soprattutto nella sua dimensione fonica; un racconto dell’incontro con la poesia e della scoperta del poièin come fare trasformatore, come materia incandescente che dà e prende forma.

Tutto questo è nelle poche pagine in cui le parole non punteggiate della scrittrice dialogano con le tavole in bianco e nero di Stefano Mura, dando vita non a un libro illustrato, ma a un’opera in cui parola e immagine si compenetrano, come due sistemi semiotici a un tempo arbitrari (simbolici) e motivati, e come sistemi magici che toccano l’occhio e l’orecchio in un plurale invito al viaggio.

Maria Grazia Insinga è scrittrice, poetessa e musicista; come il compositore suo conterraneo Federico Incardona è una visionaria del suono. Tutta la sua opera è un tentativo di rigenerare il linguaggio come sistema significante nuovo, che brucia l’orrore del reale ed esalta la forma come atto -appunto, come fare trasformatore. E questo minuscolo libro è, insieme, la quintessenza e il racconto di questa rivoluzione.

Mentre in questo periodo di strenne case editrici consolidate e popolari tirano fuori dal cilindro pubblicazioni a dir poco magiche, ci sono anche delle realtà meno conosciute che si guadagnano la loro fetta di pubblico con progetti nuovi e coraggiosi, che reputo importante seguire e incoraggiare.

È il caso per esempio de I serpentelli, una collana neonata in seno all'editore genovese Fiorina edizioni su idea e intuizione di Francesca Magni. Come recita la presentazione, I Serpentelli sono dei ghirigori editoriali, uno spazio di espressione nuovo ed eccentrico. Ho qui a casa con me il primo frizzantissimo Serpentello, che mi ha solleticato la fantasia e acceso la curiosità. Si intitola La regola del vento ed è firmato da Daniela Tordi, autrice e illustratrice che ho già avuto modo di apprezzare per un suo precedente albo illustrato musicale e fiabesco (Ohhh!, pubblicato da Edizioni Corsare). Questo Serpentello è una creatura davvero simpatica e sfuggente, leggera e libera.

È una storia impaginata a soffietto, con le pagine ripiegate come una lunga fisarmonica, che racconta l'andamento del vento attraverso gli occhi di una bambina e del suo cane Ascus. Il primo giorno di vento, i due salgono veloci sulla collina e ballano, si rotolano, inseguono soffioni, si divertono allegramente. La regola del vento dice che, quando arriva, resterà per tre giorni almeno. Cadono i nidi, vorticano le foglie, fuori dalla finestra tutto si scompiglia. Ma se il quarto giorno ti svegli e il vento tira forte, durerà fino al sesto. E che succede in città, in campagna, alla mamma, se il vento non si placa e sembra un nemico? Di certo il soffio del vento può essere un bellissimo gioco per chi lo sa riconoscere e ama lasciarsi spettinare.

Per un bambino può essere una scoperta e un mistero, una sorpresa sulla pelle, un guizzo da seguire. La particolare forma a leporello è particolarmente congeniale alla natura di questa storia, che è fatta per scorrere veloce avanti e indietro, fluida ed elegante. Il libro è interamente stampato e imbastito a mano in Italia. Ciascuna copia è firmata a matita dall’editore. Ma non pensate che sia troppo delicato o fragile per finire in mano ai bambini. Le pagine sono di un bel cartone robusto e si può sfogliare come un libro "normale". In più però custodisce una sorpresa: alla fine si può srotolare e allungare tutto, come fanno i serpentelli, con il loro corpo flessibile e sorprendente.

Una geometria a zig zag che regala stupore e buonumore. La regola del vento di Daniela Tordi è acquistabile a un prezzo lancio sul sito dell'editore

Recensione di Anna Maria Curci

Ci sono libri – ho avuto modo di sperimentarlo più volte – che sanno attendere il momento in cui saranno letti, percorsi, esplorati perché possano dispiegare una rete di associazioni e richiami, e perché, soprattutto, possano far risuonare e risplendere tutta la loro bellezza-verità.

Questo è senz’altro il caso dei “viaggi ad alta voce” narrati, illustrati, fatti librare in La fanciulla tartaruga di Maria Grazia Insinga, un libro che fa confluire più registri, più vie di accesso verso un itinerario che non ho timore di definire “percorso di formazione”, un itinerario che si inserisce a pieno titolo, con una ricca tavolozza di linguaggi e di diramazioni, nella rubrica “E non mi fermo”.

È un percorso di formazione che attinge a numerose fonti, scelte con sapienza tra ambiti di conoscenza – filosofia, poesia (sì, la poesia!), pedagogia, psicologia – e tipologie testuali – la favola, la fiaba, il libro illustrato, il romanzo di avventure, il poemetto. Anche la veste tipografica di questo libro che, nella nota biografica dell’autore delle illustrazioni, Stefano Mura, è definito «poème en prose o, meglio ancora, favolesìa», contribuisce a renderlo speciale. Come molte pubblicazioni di Fiorina Edizioni, La fanciulla tartaruga è infatti un leporello, un “carnet de voyage”, qui in formato oblungo 15×20 cm. Conosciuto anche come libro di concertina, il leporello è costituito da un’unica striscia di cartoncino o di carta, un pieghevole “a fisarmonica”, come il celebre foglio, ripiegato a soffietto, con l’elenco delle conquiste di Don Giovanni, che il suo servitore, che nell’opera lirica di Mozart porta il nome di Leporello, apre e sciorina a Donna Elvira cantando l’aria “Madamina, il catalogo è questo”.

La fanciulla tartaruga. Viaggi ad alta voce, viene definito, come abbiamo letto, un “poème en prose”. Proprio da un poema, Le cimetière marin di Paul Valéry, è tratta la strofa che è posta come esergo al libro:

Zénon ! Cruel Zénon ! Zénon d’Êlée !

M’as-tu percé de cette flèche ailée

Qui vibre, vole, et qui ne vole pas !

Le son m’enfante et la flèche me tue !

Ah ! le soleil… Quelle ombre de tortue

Pour l’âme, Achille immobile à grands pas ![1]

Il viaggio inizia, in un’alternanza di prospettive tra un io narrante (brani in corsivo) e un narratore in terza persone, tra visioni oniriche, fluire di immagini mai interrotte da segni di interpunzione, entrata in scena dei personaggi – in particolare lu, la fanciulla, kurma, la tartaruga e erwin, il gatto -, traiettorie e permanenze in città visibili e invisibili, soggiorni e rimbalzi (ma confesso di aver pensato in prima battuta alla parola francese “rebondissements”):

erano vuoti turbinavano il sole sulla ragnatela a luccicare e dentro e intorno vuoti a milioni li vedevo solo io li collezionavo come libri di notte sognavo di entrare in biblioteca rubare libri non vista invisibile vuoto che si porta dietro un vuoto esperta lettrice di vuoti un’intera collezione

nella casa non può entrare nessuno e così ogni mattina apro la porta di fronte una città diverso il giorno prima un’altra e il precedente e ancora ancora solo erwin e kurma stanno nel guscio delle non numerabili città

kurma più di duecento giorni fa una freccia nel carapace un gioco crudele e la freccia non veniva via e la ingentilii con una vela ora si gonfia nei giorni ventosi

erwin un gatto rosso tutte le sere elaboro una teoria tentativo di sintesi del mondo ma dice che si fa così quando non si capisce una cosa e fai finta

Le illustrazioni di Stefano Mura scandiscono il procedere della narrazione-visione; nell’attraversamento di frontiere-canali-mari la fanciulla è accompagnata non solo dagli inseparabili erwin (sulla sua spalla) e kurma (che precede con la vela sul carapace), ma anche da considerazioni su varietà e diversità di lingue e linguaggi:

a città diversa parlava una diversa lingua e il mondo era un palinsesto illeggibile stanza cinese unica istruzione per capire farsi capire la prosodia dei sensi lo sguardo l’intonazione della voce il ritmo delle parole dei gesti la durata della gentilezza l’accento della personalità

Muoversi tra realtà differenti, e piani, e dimensioni, richiede il ricorso a molteplici e multiformi mappe. Richiede, inoltre, il coraggio di affrontare sdoppiamenti e separazioni, e, ancora, l’animo di ricercare ponti e passaggi.

Verso quali approdi di spazio e tempo porterà questo viaggio? Attraverso quali incontri? Consegno queste domande, come un testimone, a chi vorrà seguire il mio invito a scorrere le pagine di questo libro, ad addentrarsi nei suoi sentieri, ad accompagnare lu, kurma e erwin tra volumi, coste e peripli, magari raggiungendo l’Inghilterra passando per l’Africa.

Stefano è il solo artista in grado di dipingere

con un capello presumibilmente corto,

oppure un pelo di coniglio strappato in modo indolore...Guido Ceronetti

La prima edizione del Premio Lighea – ideato da Maria Grazia Insinga con l’obiettivo di promuovere la poesia contemporanea e il fare poetico, e sostenuto dalla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella, presieduta dall’avvocato Andrea Pruiti Ciarello – dopo un mese di laboratori di scrittura in versi frequentati da quasi un centinaio di studenti, continua con un fine settimana nel segno dell’arte.

L’acquarellista, filosofo e orientalista torinese Stefano Faravelli – insieme agli studenti del Liceo Lucio Piccolo e delle altre scuole secondarie di II grado di Capo d’Orlando coordinati da Mauro Cappotto – il 12 (mattina e pomeriggio) e il 13 (mattina) prossimi terrà un laboratorio artistico di Carnet de voyage che verterà sugli archetipi legati a Lighea nell’ottica di una valorizzazione dell’elemento botanico e marino del nostro territorio. I carnet de voyage a leporello saranno donati dalla pavese Fiorina, la casa editrice di Giovanni Fassio. A fine laboratorio, sarà allestita una mostra dei carnet e di tutte le opere realizzate nel corso di questo fine settimana all'interno del Centro culturale Bent Parodi di Belsito a Villa Piccolo.

In questo modo, si vivificherà il legame non solo con la poesia di Lucio Piccolo, ma anche con la passione per la botanica della sorella Agata Giovanna e con la pittura del fratello Casimiro. Le opere migliori illustreranno, inoltre, l’antologia che conterrà le poesie scritte da coloro che hanno frequentato i laboratori curati da Maria Grazia Insinga e Domenica Sindoni nel corso di questa prima edizione e che sarà presentata il 16 novembre a Villa Piccolo, giorno dedicato all’evento finale e alla premiazione dei poeti sirenici.

A premiare le migliori poesie nel giardino di Lighea sarà la giuria composta da: Franca Alaimo (poetessa), Maria Grazia Calandrone (poetessa), Simona Lo Iacono (poetessa e scrittrice), Daita Martinez (poetessa), Aurelio Pes (scrittore, drammaturgo e critico musicale), Domenica Sindoni (docente di Latino e Greco presso il Liceo “L. Piccolo” di Capo d’Orlando), Nadia Terranova (scrittrice), Fulvia Toscano (direttore artistico dei festival Naxoslegge e Nostos) e Maria Grazia Insinga (musicista, poetessa, ideatrice e curatrice del Premio).

La Fondazione favorirà la partecipazione degli studenti delle scuole di Capo d’Orlando che potranno usufruire di un mezzo di trasporto per raggiungere la villa. Il laboratorio tenuto da Faravelli è aperto a tutti ed è a ingresso libero. Il progetto è totalmente gratuito. Per informazioni, rivolgersi alla segreteria della Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella, Via Nazionale Palermo, Km. 109 (Strada Statale 113) Capo d'Orlando - tel. 0941 957029; oppure, contattare via mail il Premio Lighea: premiolighea@fondazionepiccolo.it.

Per altre informazioni: www.fondazionepiccolo.it; Premio Lighea – Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella; Fondazione Piccolo. Stefano Faravelli vive e lavora a Torino. Alla formazione artistica della torinese Accademia Albertina fa seguire una laurea in Filosofia morale e lo studio di lingua e cultura araba all'istituto di Orientalistica. Dai suoi numerosi viaggi nel vicino, medio ed estremo oriente, riporta affascinanti carnet pubblicati a partire dal 1994, quando esce “Sindh. Quaderno indiano”. Da allora i suoi ‘taccuini’ sono stati esposti a Londra, New York, Parigi, Istambul e Gerusalemme. Nel 2011 ha esposto nel Padiglione Italia della 54 Biennale di Venezia.

Ci sono libri – ho avuto modo di sperimentarlo più volte – che sanno attendere il momento in cui saranno letti, percorsi, esplorati perché possano dispiegare una rete di associazioni e richiami, e perché, soprattutto, possano far risuonare e risplendere tutta la loro bellezza-verità. Questo è senz’altro il caso dei “viaggi ad alta voce” narrati, illustrati, fatti librare in La fanciulla tartaruga di Maria Grazia Insinga, un libro che fa confluire più registri, più vie di accesso verso un itinerario che non ho timore di definire “percorso di formazione”.

È un percorso di formazione che attinge a numerose fonti, scelte con sapienza tra ambiti di conoscenza – filosofia, poesia (sì, la poesia!), pedagogia, psicologia – e tipologie testuali – la favola, la fiaba, il libro illustrato, il romanzo di avventure, il poemetto. Proprio da un poema, Le cimetière marin di Paul Valéry, è tratta la strofa che è posta come esergo al libro:

Zénon ! Cruel Zénon ! Zénon d’Êlée!

M’as-tu percé de cette flèche ailée

Qui vibre, vole, et qui ne vole pas!

Le son m’enfante et la flèche me tue!

Ah! le soleil… Quelle ombre de tortue

Pour l’âme, Achille immobile à grands pas!

Il viaggio inizia, in un’alternanza tra visioni oniriche, fluire di immagini mai interrotte da segni di interpunzione, entrata in scena dei personaggi – in particolare lu, la fanciulla, kurma, la tartaruga e erwin, il gatto –, traiettorie e permanenze in città visibili e invisibili, soggiorni e rimbalzi (ma confesso di aver pensato in prima battuta alla parola francese “rebondissements”):

«erano vuoti turbinavano il sole sulla ragnatela a luccicare e dentro e intorno vuoti a milioni li vedevo solo io li collezionavo come libri di notte sognavo di entrare in biblioteca rubare libri non vista invisibile vuoto che si porta dietro un vuoto esperta lettrice di vuoti un’intera collezione nella casa non può entrare nessuno e così ogni mattina apro la porta di fronte una città diverso il giorno prima un’altra e il precedente e ancora ancora solo erwin e kurma stanno nel guscio delle non numerabili città kurma più di duecento giorni fa una freccia nel carapace un gioco crudele e la freccia non veniva via e la ingentilii con una vela ora si gonfia nei giorni ventosi erwin un gatto rosso tutte le sere elaboro una teoria tentativo di sintesi del mondo ma dice che si fa così quando non si capisce una cosa e fai finta»

Le illustrazioni di Stefano Mura scandiscono il procedere della narrazione-visione; nell’attraversamento di frontiere-canali-mari la fanciulla è accompagnata non solo dagli inseparabili erwin (sulla sua spalla) e kurma (che precede con la vela sul carapace), ma anche da considerazioni su varietà e diversità di lingue e linguaggi:

«a città diversa parlava una diversa lingua e il mondo era un palinsesto illeggibile stanza cinese unica istruzione per capire farsi capire la prosodia dei sensi lo sguardo l’intonazione della voce il ritmo delle parole dei gesti la durata della gentilezza l’accento della personalità»

Muoversi tra realtà differenti, e piani, e dimensioni, richiede il ricorso a molteplici e multiformi mappe. Richiede, inoltre, il coraggio di affrontare sdoppiamenti e separazioni, e, ancora, l’animo di ricercare ponti e passaggi. Verso quali approdi di spazio e tempo porterà questo viaggio? Attraverso quali incontri? Consegno queste domande, come un testimone, a chi vorrà seguire il mio invito a scorrere le pagine di questo libro, ad addentrarsi nei suoi sentieri, ad accompagnare lu, kurma e erwin tra volumi, coste e peripli, magari raggiungendo l’Inghilterra passando per l’Africa.